A su derecha (aunque creo que debiera decir «a babor», pero aún no me acostumbro a la jerga marinera, y bien podría ser «a estribor») pueden ver el lugar donde antiguamente se encontraba el Coloso de Rodas, y que hoy debe estar hinchado de tanto tragar agua en el fondo del mar, o bien volando por el firmamento en el que ya hace mucho tiempo desapareció. La seca costa de Africa, con sus aires de paisaje marciano, les saluda no muy amigablemente, mostrando sus colmillos sedientos de carne magra y fibrosa. ¡Yo no sé cómo estos africanos no han pensado en algún sistema para traer agua desde unos pocos kilometros más al sur, y así convertir estos polvorientos y retostados paisajes en un jardín que podamos enseñarle con más agrado y orgullo a los visitantes! No han aprendido nada de sus vecinos egipcios (a quienes no pueden ver, pero que pronto tendrán al alcance). Porque me han contado que estos señores fueron capaces de construir una zanja bastante aceptable, que lleva agua desde un lago que está al interior hasta llegar a este mar por el que navegamos, y lo usan como canal de regadio, además de parque acuático de diversiones para sus mascotas, que son unas lagartijas un tanto más grandes de lo habitual. Si les gustan los reptiles, pueden acercarse con toda confianza, una vez que hallamos llegado, y regalonear con sus ternuras y abrazos.

A su izquierda (o estribor, si lo prefieren) pueden ver las costas de Hispania, que vendría siendo una especie de amontonamiento de repúblicas chiquitas, donde cada una detesta a la vecina, y sin embargo, todos juntos (más o menos) siguen a su rey. Curioso, pero se han visto cosas peores.

¡Sal de ahí, grosero animal! ¡¿No tienes verguenza?! Perdón, pero ese que acaban de ver es un paciente, no recuerdo con precisión el diagnóstico con el que llegó, quien siempre sufre del estómago cuando el mar se alborota un poco, y no hemos podido quitarle la costumbre de asomarse por la borda para vomitar. Espectáculo desagradable y poco edificante, pero en realidad inofensivo.

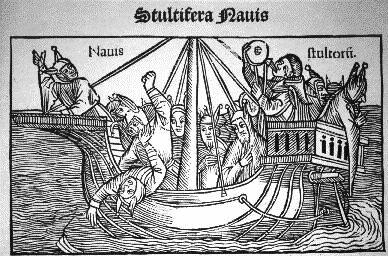

Y puesto que les interesa, puedo comentarles que el que cuelga sus piernas de esa vela es nuestro más anciano paciente, quien ostenta el record de haber permanecido aquí más de 60 años. Comenzó a mostrar sus síntomas a edad bastante temprana por lo que nos acompaña, creo, desde los 14 años. Y desde entonces ha permanecido en nuestro barco, colgado principalmente de esas velas, excepto para sus humanas necesidades, de las que evidentemente no tenemos que hablar. Y desde allí nos alerta la proximidad de puertos, tormentas u otras naves que se acercan, y que son los únicos momentos en que emite sonidos. El resto del tiempo, como lo ven, dialoga con el sol en el idioma del sol, es decir, el silencio.

Al que ven sentado con la espalda apoyada en el mástil, es a quien llamamos «el librero». Si miran detenidamente, su regazo alberga 3 o 4 volúmenes, entre los que habitualmente hay una novela, un ensayo, un texto de poesía, y algún otro libro de un tema general. No contento con aquello, junto al mástil, dentro de aquel barril tan pulcramente limpio, podrían encontrar más de 50 libros ordenados alfabéticamente por autor, perfectamente conservados, tal como si hoy hubiesen salido de la imprenta. Lástima que sólo puedan ser consultados mientras el librero duerme, ya que si bien es un paciente tremendamente tranquilo, los arrebatos de furia que le vienen cuando alguien se acerca a menos de 2 metros del barril son practicamente incontrolables, y sólo se calman cuando «el invasor» retrocede hasta la línea que forman esas tablas sueltas en el piso.

Personajes acá hay más, cada uno con su historia y con sus manías (además del diagnóstico y el tratamiento), pero es un poco vergonzoso y humillante hablar de cada uno de ellos como si esto fuese un museo o una galería de arte, sobre todo considerando que tarde o temprano tendría que contarles mi historia, mis manías, mi diagnóstico y mi tratamiento… Mejor sigamos navegando, que a esta hora el viento que llega desde la proa refresca incluso el más lúgubre de los ánimos.